张弛

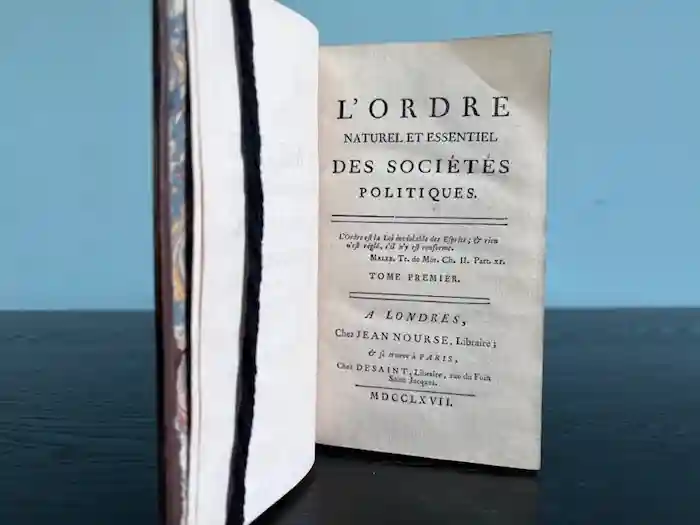

《政治社会的自然秩序与根本秩序》,1767年第1版,2卷

亚当·斯密在评述政治经济学时提到,这本由拉里维埃(MercierdelaRivière,1720-1794)撰写,并于1767年问世的《政治社会的自然秩序与根本秩序》(下简称《秩序》)是一本为重农学派理论提供了“最清楚、最连贯解释的小书”(《国富论》第4卷第9章。不过斯密很有可能把拉里维埃的书与同年出版的杜邦·德内穆[DupontdeNemours]撰写的《论一门新科学的起源和进步》[del’origineetdesprogrèsd'unesciencenouvelle]搞混了,因为后一本才是真正的小书,不到一百页)。我们先从重农学派开始谈起。

重农学派创立者:米拉波侯爵(1715-1789)与魁奈(1694-1774)

他们两人性格迥异。米拉波侯爵很冲动,思想奔放。魁奈性格内敛,谦虚温和。不过,他们关系一直不错,协力同心,宣传重农主义的经济理论。局势对他们也很有利。因为七年战争战败后,法国急需摆脱沉重的财政负担。先后上台的几任财政总监,比如西卢埃特(ÉtiennedeSilhouette,1709-1767)和贝尔坦(HenriBertin,1720-1792)不仅都重视农业生产,而且都是“中国迷”。西卢埃特著有《关于中国的统治和德性的一般看法》(IdéegénéraledugouvernementetdelamoraledesChinois)。贝尔坦则仿效中国,鼓励法国各地成立农学会,发展农业,他很欣赏重农学派。魁奈和米拉波也开始学会用一种更温和的,而不是批评时政的姿态,宣传他们的理论。他们合著的《农村哲学》(Philosophierurale)和《税收理论》(Théoriedel’impôt)大获全胜。

重农学派迎来了他们最辉煌的时代。他们的看法开始影响政府的政策。贝尔坦先后颁布了几道法令,鼓励开垦,延长租地契约,并于1763年5月25日颁布诏令(史称“五月诏令”),规定国内谷物贸易自由化。贝尔坦尝试落实重农学派单一土地税的想法,编订地籍册,结果触怒了特权等级,遭到高等法院反对,于1763年11月底离职。但是,重农主义的改革并未因此结束。新一任财政总监拉维尔迪也是一位重农主义者,服膺魁奈的理论,他于1764年7月颁布敕令(史称“七月敕令”),认可谷物自由出口。这是法国政府第一次正式认可谷物贸易自由原则。这几年,法国连年丰收,农产品价格迅速下滑,巴黎的谷物价格仅有正常价格的一半,不仅稳定了民心,也使得农业出口不仅有了保障,也有利于农民的利益。重农学派的声誉与日俱增。

重农学派的阵营不断扩大。博德神甫()放弃了重商主义,加入重农学派。年轻的杜邦·德内穆尔在一场关于税收的公共辩论中脱颖而出,得到魁奈和米拉波的重用。他是美国杜邦公司创立者埃勒泰尔·伊雷内·杜邦的父亲。此外,重农学派也有了自己的出版物。当时,法国有很多经济学期刊,比如《经济学杂志》(JournalOeconomique)有很高的声誉,曾刊登过休谟和乔赛亚·塔克(JosiahTucker)著作的法译节选。《农业、商业与金融杂志》(Journald’agriculture,ducommerceetdesfinances)创办于1764年,直至1783年停刊,期间一度为重农学派所控制,但是这份期刊总体上倾向于商业。因此,1766年11月,重农学派接管了博德神甫创办的《公民历书》(Ephéméridesducitoyen)。起初,这是一份周刊,每周出版两期,后来慢慢变成月刊,定价一年大约十八里弗,外省价格更高,二十四里弗,年发行量大约是四五百份。

发展商业,还是发展农业,是十八世纪中叶法国政治经济学家热议的问题。起初,支持重商的思想家占多数,他们以文森·德古尔纳(VincentdeGournay,1712-1759)马首是瞻。德古尔纳早年在海外发了大财,对汉堡、荷兰、英国等地都进行过实地考察,后来负责法国的商业署(Bureauducommerce)。他很有组织能力,招揽了一批年轻的经济学家,著书立说,翻译英国的经济学著作。福尔博奈(DuvergerdeForbonnais,1722-1800)是其中一员,也在海外做过生意,后来转向经济学研究,写过一本《商业要素》(Elementsducommerce),既从历史角度考察商业变迁的历史(他和当时所有人一样,将商业史追溯到该隐耕地亚伯放牧),也从结构关系的角度分析商业不同分支之间的关联。重农学派的崛起及其对政治的影响,或许让福尔博奈等一批重商的经济学家不满,他们在《农业、商业与金融杂志》写了大量的文章予以抨击。

重农学派必须回击,但是他们缺乏完整的理论体系。魁奈只写过一些词条和短文。《经济表》虽然精妙,却传播不广,而且太简练。米拉波侯爵虽然一直为宣传和解释《经济表》努力,但是他那种激情四射的写作风格,并不利于形成理论体系。在诞生十年后,重农学派急需把散乱的观点,整合成有体系的理论。这就是《秩序》一书出版的背景,也正是《秩序》的价值所在。

作者拉里维埃大约于1720年前后出生,1747年承袭父职,成为巴黎高等法院的一名参事。不过,他对海外殖民地产生了浓厚的兴趣,于是“弃官从商”。1758年,经国务大臣莫拉斯(FrançoisPeirencdeMoras)和舒瓦瑟尔公爵的举荐,拉里维埃赴南太平洋的向风群岛(ÎlesduVent),任马提尼克督办官(intantdeMartinique)。四年后,马提尼克的殖民者投降英国,拉里维埃被赶走。回到法国后,他完成了一部《马提尼克岛备忘录》,建议法国收回马提尼克。十八世纪,在经历了长期衰退后,法国经济开始复苏,其中起主要作用的是海外贸易,即通常所说的三角贸易。1787年,这部分贸易额占法国出口总额的一半以上。而在三角贸易中,圣多明各的蔗糖和来自马提尼克岛的咖啡最为重要。舒瓦瑟公爵很支持拉里维埃的建议,再度派他出任马提尼克督办官。这一次,他在殖民地待了两年,推行了一系列改革,但是触动了一些种植园主的利益。

1764年,拉里维埃回到法国,专心撰写《秩序》。《秩序》虽然全书没有一处提到魁奈或魁奈的作品,但却是在“魁奈的注视”下完成。米拉波侯爵在晚年回忆说:“我看到拉里维埃穿着礼服,在医生的休息室里,整整工作了六周,锻造他的作品,不断修改,甚至放弃了照顾自己的父母。”

无论如何,《秩序》为拉里维埃赢得了声誉。他从一名籍籍无名的政府职员,变成了西欧文人共和国里的新秀。在狄德罗的举荐下,正在欧洲遍寻哲人,为其法律改革出谋划策的俄皇叶卡捷琳娜二世,决定出资一万两千里弗,作为旅行费用,邀请拉里维埃赴俄国。拉里维埃欣然前往。他原本对此次出访充满了期待,认为这是落实重农学派政治理念的机会,更觉得他在《秩序》中提出的那些政治原则能帮助俄国“实现其政府所能达到的最完美的程度”。但事实让他大失所望。拉里维埃在圣彼得堡住了半年,直到来年2月,才见到叶卡捷琳娜二世。他们两人之间只发生过一次非常简单的对话:

叶问:“先生,你能告诉我治理好国家的最好办法吗?”

拉答:“夫人,只有一个,那就是公正,维持执行,实行法治。”

叶问:“帝国的法律应建立在什么基础之上呢?”

拉答:“只有一个,夫人,那就是事物与人的本质。”

叶问:“没错,但是,当人们想要给一个民族制定法律的时候,什么规则最能说明法律是不是最适合它?”

拉答:“夫人,上帝没有让人颁布法律或制定法律,这不是上帝留给人的任务。啊!人是什么?竟然认为自己有能力对他不了解或不完全了解的人,下达法律?他有什么权利把法律强加给上帝并没有交托给他的人呢?”

叶问:“那么,你把政体的科学归结为什么呢?”

拉答:“认真研究、认真认识并彰显上帝在赋予人类存在时明显镌刻在人类组织中的法律,试图超越这一点,是不幸的,也是破坏性的。”

叶答:“先生,很高兴听到你说这些,祝您愉快。”

这段对话出自法国文人蒂埃鲍尔(DieudonnéThiébault,1733-1807)的《旅居柏林二十年回忆录》(MesSouvenirsdeVingtansdeSéjouràBerlin),是真是假,无从考证。但是,拉里维埃的回答却很符合重农学派的思想。

不论如何,这次见面虽然无果而终,却给拉里维埃带来更大的名声。1772年,他受波兰政府邀请,担任制宪顾问,三年后,又为瑞典公共教育改革出谋划策。同时,他在国内长期负责殖民地和海军事务,利用他在马提尼克岛学习到的经验,推进法国殖民地的法律改革。1786年,拉里维埃辞职归里,在圣多明各的海角平原(laplaineduCap)买下了一片蔗糖种植园。此后,他像是消失了一样。我们不清楚,他到底什么时候去世,可能是在1793年,也可能是在1801年,有可能在海外,也有可能在法国格里尼区,因为此地留下了一份死亡证明,署名是MercierdelaRivière。

对重农学派而言,《秩序》的价值在于将魁奈的经济理论和政治思想融合为成体系的政治经济学理论。魁奈的著述可以十八世纪六十年代中叶为界,分为前后两个阶段。在前一个阶段,他主要思考如何使法国农业增产,从而增加社会财富,涉及具体问题,主要依靠计量和统计。在后一个阶段,魁奈开始思考政治问题,社会如何构建、自然法与实在法的关系等,撰写了如“论结合在社会中的人的自然权利”(写于1765-1767年)、“论农业王国的经济管理的基本原则”(写于1767年11月)等文章。后一个阶段,也正是拉里维埃与魁奈密切来往的时期。不过,总体上,魁奈的文章十分简练,而且不成系统。在他的著述中,最完整阐述从自然状态到政治社会的文献,当属“论农业王国的经济管理的基本原则”以及《论古代中华帝国的专制》(1767年1月)。

事实上,魁奈已经基本勾勒出重农学派的政治经济学的总体理论框架,将财富作为理论的根基,通过研究人的物质(physique,如生存)和道德(morale,如幸福、自由)的双重性质,进而为社会构成和政治运作寻找确定性的原则。事实上,重农学派的理论旨趣并不特殊。启蒙时代的哲学都寻找政治的确定性,只是角度不同。孟德斯鸠把政治看成是一种社会事实,他想探究关联此种社会事实和其他社会事实(如气候、土壤)之前的联系。联系根植于事物的本性,因此是一种必然的、稳定的关系。重农学派也在寻找确定性,所不同的是,他们不是在政治外部,而是在政治内部,寻找确定性。他们认为,整个政治世界,都是受制于不变的法。这个法,既是物质性的,也带有神圣性的色彩。这是他们有别于孟德斯鸠的另一点。不过,魁奈并没有形成完整的政治理论体系,他的看法依旧散见在各种文章中,叙述方式也不太符合常见的叙述模式。另外,他的写作风格太简练。米拉波侯爵虽然给予了很多见识,但是他的写作风格太过奔放。上述种种原因,既限制了理论体系的成熟,也限制了理论体系的传播。

拉里维埃在考察社会演进时,区分了原初社会(sociétéprimité)与公约社会(sociétésconventionnelles)。一旦人占有了土地,便进入了公约社会。重农学派认为,人天生就有社会性,因为社会的目的就是保证人的生存。所以,他们不认为存在霍布斯意义上的自然状态,也拒绝使用这个概念。权利随着财产形式而发生改变。在原初社会中,人只能利用自身,即“人身权利”(propriétépersonnelle),还能利用其劳动产品,此即动产权利(propriétémobiliaire)。进入公约社会后,便享有了第三种权利,即土地所有权或不动产所有权(propriétéfoncière)。财产的安全和自由享有必须得到保证,否则生存始终受到威胁。因此,在拉里维埃看来,政治社会的自然的与根本的秩序,便是财产、安全和自由这三个要素。

以上是拉里维埃对社会秩序的看法,很体现重农学派的特点;重农学派关于政治社会的看法,实际上是把十七世纪的天命目的论(finalismeprovidentialiste)与十八世纪的自然法理论结合起来。上面说过,他们也在为政治寻找确定性,不过他们发现的确定性是一种放诸四海而皆准的确定性,是尘世间唯一的确定性:“为人而设,适合于人,且适合所有的气候与地区。”(DupontdeNemours,del’origineetdesprogrèsd'unesciencenouvelle,ChezDesaint,1768,)

拉里维埃进一步考察,落实“政治社会的自然秩序与根本秩序”的手段。他认为,基本手段有三种:法、监护权(autoritétutélaire)以及“在社会中拓展与延续有关自然的和本质的秩序的认识的体制”。在关于法的理解上,他既表现出与当时流行的自然法学派类似的看法,也传达了重农学派独有的理解。他区分了自然法与人为法,认为上帝是一切法的作者,人为法不是人制定的,而是对上帝意愿的传达。所以,立法权实际上被降格,与行政权本质类似。重农学派如此理解立法行为,初衷不过是尽可能削弱立法者对由表现了上帝意志的“明证性”(évidence,魁奈为《百科全书》撰写的词条)和确定性的歪曲,事实上则否定了分离立法权与行政权的必要。既然权力不可分,那么一个必然推论是,政治体中只有一种权力来管理和执行公权。拉里维埃把这种权力称为监护权。选择这个措辞,反映了重农学派对政治体的基本态度:政治体的职责是监护表达了上帝意志的自然法得到不折不扣地执行。

由明证性和必然性为根基的社会,也只能存在唯一的集中的权力。这便引出了重农学派最为重要、也最具代表性的政治概念“合法专制”(despotismelégal)。这个概念有几层含义,首先,君主作为上帝化身,执行他的意志;其次,君主颁行的法,符合上帝制定的原初的法,因此他的统治同时也是一种法的绝对统治,合法专制也可以理解为法的专制,有别于“虚构的、不受约束的专制”(despotismefacticeetdéréglé);第三,法的权威和君主权威必然统一,因此,最高的权力必须是统一且世袭的。

全书最后一部分考察商业和手工业。拉里维埃的观点与魁奈保持一致,认为商业和手工业都不能创造财富,同时也传达了传统观念,即商人是没有祖国的,他们眼里只有利润,没有国家,而且他们的财富和国家没有本质联系,相反只有在“农业的和生产性的民族”(nationsagricolesetproductives)中,才能形成利益共同体。不过,由于推崇经济自由主义,拉里维埃和其他重农主义者都反对特权:“特权的弊端在于阻碍财富投入再生产。”

重农学派不反对君主制,但是受他们影响的改革却侵蚀了君主制的基础。从十八世纪六十年代开始,谷物贸易自由化改革前后共持续了两个极端,第一阶段的改革围绕着上文提到的两份敕令展开。杜尔阁任财政总监之时,开始了第二阶段的改革。事实上,这两轮改革对增进农业生产,增加财政收入,并没有产生持续的、稳定的效果。相反,改革的负面影响却很突出。因为,一旦把谷物完全投入市场,那么出现饥荒后,民众不仅会抱怨物价高涨,还会认为他们的国王失职,他们会说:“我们根本没有国王,因为国王是谷物商人。”另外,自由化侵蚀了特权,杜尔阁下台,就是因为他的改革触犯了特权等级的利益。实际上,当时法国高层,不是没有人意识到特权有害,他们只是坚定认为,特权即便有害,也不能触犯,否则会影响整个王国的根基。立场较为保守的司法大臣米罗梅尼尔(HuedeMiromesnil,1723-1796)在批评杜尔阁改革时说的一段话很有代表性:

是的,我反对他,因为我的看法和他不同。贵族和教士的特权,从根本上说,是不正义的;时代,某些城市、某些团体的特权也是如此,我同意他的看法。不过,我想这些特权必须要得到尊重,因为这和其他一切紧紧联系在一起。

另外,十八世纪七十年代以后,法国政府推进的几项重要的行政改革,也深受重农学派的影响。这包括拉维尔迪在1764-1765年推行了地方市镇组织改革,以及1778-1787年的省议会改革。这两轮改革的目标比较一致,即弄清楚不同地方层级因传统而形成的不同的地方特权和地方行政组织,建立统一的地方行政体系。总的来说,新成立的地方行政组织或由有产公民组成,或增加第三等级人数,与其他两个等级总数持平。这几轮改革的具体情况十分复杂,但是总体而言,深远地改变了法国地方行政体系。法国原来有二十九个财政区,省议会改革最终在十七个财政区得以落实。这些改革最直接的影响表现在,旧体制及其官员遭到了冷落。财政区原先由督办官负责,改革不仅削弱了他们的权力,而且令他们和上层的联络也出现了问题。他们像是“一支没有指挥棒的乐队”。有一位督办官给财政总监写信诉苦,他说:“督办官成了枚硬币,任由国王摆弄。我不要求任何显赫的位子,也不要任何特权,只想明确国王的用意。”(LouisLegrand,SénacdeMeilhanetl'intanceduHainautetduCambrésissousLouisXVI,Paris:ErnestThorin,1868,)旧制度国王政府“停摆”与此不无关系。

杜尔阁看得很清楚。他写下了被看成是旧制度末年最重要、影响最深远的政治文本《论市镇》(Mémoiresurlesmunicipalités)。这篇文献深受重农学派影响,体现了那种谋求大一统、寻找确定性的精神。但是,杜尔阁并未落实文本中提到的具体措施。他觉得,这些改革很可能会改变法国的政体,这却是他所不愿意看到的。杜尔阁把这些顾虑告诉了他的朋友维里教士(abbéVéri):

那时候,它们(指新体制)就获得了某种程度的力量,这绝对能改变现在的君主制的宪政(constitutionmonarchique);作为公民,我会很高兴,但是作为国王的大臣,我需要一丝不苟地效忠于他,不辜负他的信任,保证他的权威……我想等国王长大点,成熟点,能够自己做判断,而不会受他人指使,我会给他自己学习了解的时间,通过自我的反思,会相信这种牺牲,即为了实现这种理应赋予人民的正义的观念,他需要让步一部分权力……我不愿背上这样的罪名,好像我在利用他的年轻,利用他没有经验,让他做出牺牲。我完全接受所有这些有利于社会,但不侵犯王权权威的创新;但是现在这个创制(指外省议会),如果发展下去,到一定阶段会改变君主制的宪政。

所以,当托克维尔在《旧制度与大革命》中说在重农学派身上可以找到大革命所有最基本的内容时,他不过是在重复旧制度政治家已有的看法。

参考书目

BernardHerencia,“LeséjourduphysiocrateLemercierdeLaRiviè,”Dix-huitièmesiècle,2012/1(n°44),

ère,“MercierdeLaRivièreàSaint-Pétersbourgen1767,”Revued’HistoirelittérairedelaFrance,4eAnnée,(1897),

EdgardDepitre,“Notice,”inLeMercierdelaRivière,L’ordrenatureletessentieldessociétéspolitiques,publiéavecunenoticeparEdgardDepitre,Paris:librairiePaulGeuthner,1910,

FlorenceGauthier,“LeMercierdelaRivièreetlescoloniesd’Amérique,”RevueFrançaised’HistoiredesIdéesPolitiques,2esemestre2004,,LesPhysiocratesetlaRévolutionfrançaise(2esemestre2004),

校对:张艳